| ナマコのお話 |

|

|

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 美味しいもの 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2009年1月27日 |

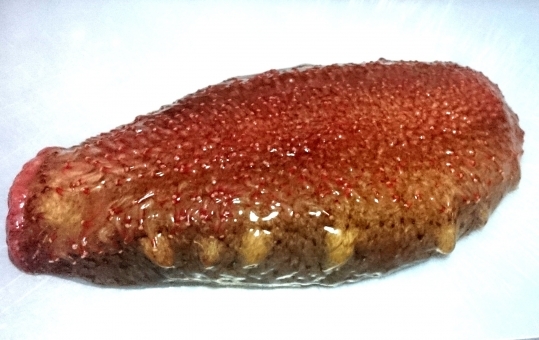

◎ナマコ(海鼠、trepang、sea cucumber)(2001年12月1日) 夏目漱石は「我輩は猫である」の中で、「始めて海鼠(なまこ)を食い出せる人は其胆力に於いて敬すべく、始めて河豚(ふぐ)を喫せる漢は其勇気に於いて重んずべし」と書いています。そのナマコは、棘皮動物門ナマコ綱に属する海生の動物の総称で、世界中に1500種類以上、日本にも約200種ほどがいるそうです。この中で食用になるのは、マナマコなど約30種類だそうです。寿命は約5~10年くらいだそうです。最も深海で見つかったナマコは、フィリピン海溝の底で、水深10,497mだそうです。 ナマコは、ウニやヒトデなどと同じ棘皮(きょくひ)動物で、表面のイボイボは小さな骨片です。腹面には管足(かんそく)が三列あります。これは柔軟な管状の肉で、水の出し入れが出来ます。移動時は水を吸ったり吐いたりして管を収縮させ、先端の吸盤を海底の岩や砂に吸いつかせます。 20本ほどの触手に囲まれた口で砂や泥を吸い込み、その中のプランクトンなどの有機物を食べます。消化器官は口から排泄口までつながる一本の腸だけです。 ナマコは古事記にも出てくるほど、古くから日本では関わりがあったようです。天照大神(あまてらすおおみかみ)が天の岩屋戸に隠れた時、岩屋戸の前で踊りをおどった女神、アマノウズメノミコトが、ある時、魚たちを集めて「我に従うか?」と質問したところ、ナマコだけが返事をしなかったので、ミコトは刀でナマコの口を切り開いたと書かれています。 元々、ナマコは単に「コ」と呼ばれていたようです。それで干したものを「イリコ」(煎り「コ」)、生のものを「ナマコ」(生「コ」)と呼ぶようになったといいます。珍味のコノワタ(「コ」の腸)、コノコ(「コ」の子)もこれに由来しているようです。他の説としては、ナマコには人の眼(マナコ)にあたるものがないので、マナコナシとか、ナマナコ(無眼)と呼ばれていたのが訛ったと言うものや、ヌルヌルして捕らえどころが無く、まるで「滑(なめ)りこ」のようだと言うのなどがあります。 ナマコは内海の浅い海に棲息して、晩春から初夏にかけて産卵します。その後は、深海に移動して定着し、海底に穴を掘って絶食夏眠します。そして、水温16度以下になると夏眠から覚めて冬の活動期に入ります。このため、味が良くなるのは寒い間で、通は冬至の頃に採れるものを「冬至ナマコ」と言って珍重するそうです。 食用にする海鼠は「棘皮動物ナマコ網楯手目マナマコ科マナマコ属マナマコ」で、このマナマコには体色でアカナマコ・アオナマコ・クロナマコの3つに分けられています。関東では暗緑色のアオナマコが好まれます。砂地に住み、肉が柔らかいのが特徴です。一方、関西では赤褐色のアカナマコが好まれます。岩礁に住み肉が硬めです。 ナマコは、ちょっとした刺激でも、肛門から消化器管をはき出す「腸はき」をします。でも、約3週間で元通り再生するといいます。パラオでは、手づかみで捕らえ、胴の先端を切って腸を取り出し、塩をまぶして食べるそうです。胴の方は海に捨てるのだそうです。これは、再び、腸が再生するのを知っているための効率的な食事方法なのでしょうか。 字が似ている「老海鼠」は「ホヤ」と読みます。今は「海鞘」と書きますが、昔は海鼠(ナマコ)が年老いて老海鼠(ホヤ)になると考えられていたので、このように書かれたようです。 ・赤なまこ  |